Soigner du mieux possible

Face à la violence des épidémies, la médecine reste longtemps impuissante. Afin de ne pas accentuer la panique de la population, médecins et pharmaciens proposent des remèdes, tout en ayant conscience de leur faible efficacité. Profitant de la situation, les charlatans se multiplient et n’hésitent pas à affirmer haut et fort qu’ils vendent des remèdes infaillibles qui, au mieux, ne font rien, et au pire affaiblissent voire tuent les patients.

La peste

On tente de soigner la peste à partir d’éléments extraits des trois règnes de la nature, et notamment grâce à des antidotes et à des contrepoisons comme le bézoard ou la vipère. On attribue en effet au premier des propriétés magiques et on estime la seconde propre à protéger de la maladie puisqu’elle ne souffre pas de son propre venin. Les pharmacopées anciennes regorgent de remèdes offrant une protection contre la peste, à l’image des ouvrages de Nicolas Lémery ou de Jean de Renou : scorpion, corne ou cœur de cerf, mais aussi dictame blanc, genévrier, angélique, etc. La thériaque reste le remède suprême. Mise au point par Andromaque l’Ancien au Ier siècle, cette préparation est considérée comme une panacée, c’est-à-dire un remède capable de guérir toutes les maladies. Si bon nombre des substances qui la composaient ne devaient avoir aucun effet sur la peste, il est probable que l’opium qu’elle contenait devait au moins contribuer à diminuer les douleurs des malades.

Fidèles à la théorie des humeurs développée par Hippocrate, les médecins préconisaient également l’évacuation des humeurs corrompues par la saignée, la purge – ce que déconseille Guy de Chauliac (1300-1368) – et l’incision des bubons.

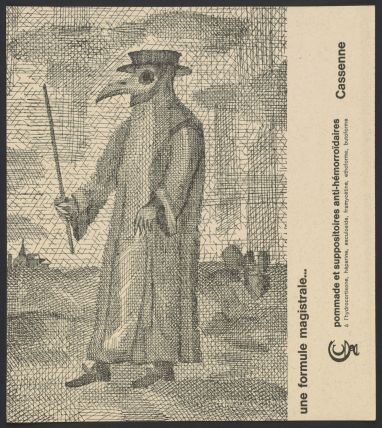

Médecins et contemporains soulignent la puanteur qui s’exhale des malades (pus qui coule des bubons, sueur, haleine viciée, urines, excréments) et la soif qui les dévore. La peste donne ainsi naissance au verbe « empester », à la connotation olfactive forte. Pour lutter contre les miasmes, on préconisait donc de purifier l’air grâce à des bûchers, des plantes aromatiques, des parfums, de la fumée de tabac. Charles de Lorme (1584-1678), médecin de Louis XIII, met au point un costume destiné à protéger les médecins de la contagion. Il se compose d’une grande tunique et d’un masque à bec de canard contenant des plantes aromatiques – girofle et romarin notamment – qui permet aussi de rendre supportable l’odeur des malades. On pouvait aussi placer devant sa bouche une éponge imprégnée du « vinaigre des quatre voleurs ». Inscrite au Codex en 1748, cette préparation est composée de plantes aromatiques et médicinales aux propriétés antiseptiques macérées dans du vinaigre. Elle doit son nom à une bande de brigands, qui auraient détroussé des cadavres de pestiférés sans être contaminés. Ils imputèrent leur protection à ce fameux vinaigre qu’ils prenaient quotidiennement. La date de son invention est extrêmement variable (du XIVe au XVIIIe siècle), de même que sa composition. On y trouve notamment de l’absinthe, du genièvre, de la marjolaine, de la sauge, du clou de girofle, du romarin et du camphre. Au XVIIIe siècle, cette « médecine des bonnes odeurs » s’oppose à la promotion de mauvaises odeurs. Elles ne sont pas là pour corriger l’odeur de l’air, mais plutôt pour résister à la violence olfactive de la peste avec une énergie supérieure. On utilise ainsi du soufre, de l’antimoine, de l’arsenic, de la poix ou encore de la poudre à canon dans l’espoir de dompter la pestilence de la maladie. L’usage de parfums est ainsi une méthode prophylactique traditionnelle de lutte contre la peste, aussi inefficace soit-elle. Elle s’effacera progressivement au profit de l’hygiène publique.

Dès lors que les populations prennent conscience du caractère épidémique de la peste, deux attitudes s’imposent : la fuite et l’isolement. La fuite reste toutefois l’apanage des plus fortunés, qui disposent d’une propriété où se réfugier à la campagne. Les villes prennent rapidement des mesures dès qu’une épidémie s’annonce : fermeture des portes aux personnes venant de zones à risque et quarantaine pour les autres, expulsion des mendiants et des vagabonds, isolement immédiat des premiers malades, achat de denrées suffisantes pour nourrir une ville close sur elle-même. Il s’agit toutefois d’un phénomène essentiellement urbain et égoïste : chaque ville opère indépendamment et on n’observe pas de politique centralisée avant l’épidémie de 1667-1669. A cette date, la peste pénètre dans le royaume de France par Lille mais ne touche que le nord du royaume en raison des mesures prises pour limiter sa propagation. Il en va de même pour la peste de Marseille en 1720, qui ne touche que la Provence. Il s’agit d’ailleurs de la dernière grande épidémie de peste en Europe occidentale.

Le choléra

Le choléra reste confiné au sous-continent indien jusqu’en 1817, avant d’atteindre l’Europe. Pourtant, le terme est employé depuis l’Antiquité pour désigner des symptômes similaires à ceux venus d’Asie. Il ne s’agit pas du choléra asiatique mais d’un ensemble de gastro-entérites saisonnières, moins graves.

Entre 1832 et 1884, la France est touchée à quatre reprises par une épidémie mortelle venue d’Asie. La peur du choléra est indéniable, mais on constate une véritable évolution depuis la peste vue comme un fléau de Dieu envoyé pour punir l’homme de ses péchés. En effet, ce dont on a peur ici, c’est de la rapidité de la contagion et de la mort foudroyante des malades, d’autant que les médecins ne comprennent pas le monde de transmission de la maladie ni l’agent qui la cause.

Dans un premier temps, l’épidémie n’est pas prise au sérieux, car on n’imagine pas qu’une maladie venue d’une contrée lointaine et pauvre puisse toucher l’Europe civilisée. Puis, très vite, l’indifférence est remplacée par la colère car l’opinion pauvre imagine que les notables cherchent à l’empoisonner. Enfin, la peur prend le dessus et se traduit – comme pour la peste – par la fuite ou l’isolement.

Si le regard sur les épidémies change, tout n’est pas gagné pour autant. Avant la découverte du vibrion cholérique en 1884 par Robert Koch (pourtant déjà observé dès 1854 par Pacini, qui n’est pas cru), on pense encore largement que la maladie est due aux miasmes flottant dans l’air, poussés par les vents jusqu’en Europe. On préconise alors de les chasser en tirant le canon ou en allumant de grands feux d’herbes aromatiques. Les partisans de ces méthodes voient donc, dans les mesures de protection appliquées, dérivées de celles prises contre la peste, d’inutiles contraintes, qui entravent les échanges. D’autres estiment que l’homme est l’unique vecteur de la propagation du choléra et qu’il est indispensable de contrôler les déplacements de population, d’établir des quarantaines et des cordons sanitaires et d’équiper les villes de lazarets. Ce sont évidemment les seconds qui sont sur la bonne voie : la contamination passe en effet par l’eau, les aliments, les vêtements souillés des malades, le contact physique. Elle entraîne une déshydratation massive, qui provoque vomissements et diarrhées, fatals une fois sur deux si le patient n’est pas soigné. L’importance des règles d’hygiène (se laver les mains régulièrement) et de quelques précautions simples (faire bouillir l’eau avant de la boire, consommer des aliments cuits) est alors mise en avant. On recommande aussi d’éviter les grosses fatigues et les refroidissements du corps, ainsi que les rassemblements et de boire du rhum – mélangé à de l’eau et dans des quantités raisonnables – mesure qui fera le bonheur des caricaturistes.

Que faire lorsque les mesures préventives n’ont pas suffi et qu’il faut soigner les malades ? Les propositions sont nombreuses et rarement efficace. On préconise l’usage de bismuth et de laudanum de Sydenham (introduit par Thomas Sydenham (1624-1689) au cours des épidémies de dysenterie qui sévissent à Londres entre 1669 et 1672), la prise de sel d’Epsom en cas de diarrhées, de charbon en poudre en cas de refroidissement, la pratique des lavements au charbon et au sulfate de magnésie et la prise de calomel en cas de vomissements. Il existe également de nombreuses préparations à base de camphre. Koch préconise enfin la désinfection au phénol, qui semble avoir été largement pratiquée dans les lieux publics.

La tuberculose

L’Europe est particulièrement touchée entre 1780 et 1850, mais la maladie est connue depuis longtemps. Aussi appelée phtisie, elle est déjà mentionnée par Hippocrate. Au XIXe siècle, c’est la maladie romantique par excellence (Fantine dans Les Misérables de Victor Hugo, l’héroïne de La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils) car elle se traduit par une certaine langueur, proche du spleen et de la mélancolie, et touche souvent la jeunesse dans la fleur de l’âge.

Jusqu’au milieu du siècle, le désarroi des médecins face à cette maladie est total. Il en résulte une thérapeutique très éclectique et largement inefficace, à commencer par la saignée, toujours largement pratiquée. De l’Antiquité à la Renaissance, on prescrit également un traitement à base de lait (d’ânesse ou de chèvre), de viande et de vin, ainsi qu’une exposition au soleil. On essaie les traitements à base végétale (plantes balsamiques, astringentes, diurétiques, opiacées), minérale (soufre ou arsenic) ou animale (broyat de poumon de loup ou cerf). À partir de la Renaissance s’ajoutent à cet arsenal thérapeutique la digitale, la cigüe, l’ergot de seigle, les sels de mercure, de cuivre, d’or, d’argent, etc. ; on expérimente le magnétisme ou le transfert de médicament par ionisation. Au XIXe siècle, on isole les malades dans des sanatoriums, à la fois pour éviter la contagion et pour les préserver d’une vie sociale jugée fatigante. Face à la difficulté qu’ils ont à respirer, on préconise un régime alimentaire strict, des exercices physiques modérés et un air pur et ensoleillé. Ce mode de vie sain s’accompagne de différents médicaments : solutions de sirop de codéine et de sirop d’éther pour lutter contre la toux qui aggrave les lésions pulmonaires, terpine pour faciliter l’expectoration, inhalation d’oxygène contre l’essoufflement, frictions à l’alcool ou injection d’atropine ou de phosphate de calcium contre les frissons et la fièvre. On prescrit également aux malades chroniques des boissons glacées et alcoolisées réputées hydrothermisantes, de la teinture de cannelle, des extraits de quinquina.

La grippe

Malgré plusieurs épidémies particulièrement mortelles, la grippe est souvent prise moins au sérieux que les autres maladies évoquées précédemment. Par ailleurs, on qualifie parfois de grippe des affections moins virulentes mais dont les symptômes et la contagiosité sont proches. Ainsi, la grippe dite espagnole, qui aurait fait entre 240 et 408 000 morts en France et entre 28 et 50 millions, voire 100 millions, de morts dans le monde en 1918-1919, est d’abord qualifiée de « maladie à la mode ».

Conscient du caractère particulièrement contagieux de cette grippe, le Comité permanent des épidémies recommande d’éviter les rassemblements. On a également bien conscience des risques engendrés par la promiscuité dans les transports. Pour limiter la contagion et faute de disposer d’un sérum ou d’un vaccin efficace contre la grippe, les autorités préconisent aussi la mise en place de mesures d’hygiène préventives comme l’isolement des malades, la désinfection voire la fermeture de certains lieux publics et, à partir d’octobre 1918, le port du masque, dont la mise en pratique sera extrêmement laborieuse.

Certains pharmaciens profitent des épidémies pour faire une publicité abondante autour de leurs spécialités, réputées souveraines contre la grippe. C’est le cas d’Auguste-Arthur Géraudel et de ses célèbres pastilles à base de goudron de Norvège, des pastilles Valda ou encore du vin Mariani.

Copyright© WebMuseo 2021 - 2024

Copyright© WebMuseo 2021 - 2024